高蛋白飲食風潮正夯,無論是健身、減脂,甚至是一般上班族,許多人都開始計算一天要吃幾顆蛋、喝幾匙蛋白粉。

但你有沒有想過:我真的需要吃那麼多蛋白質嗎?吃多了,會不會反而對身體不好?

一、蛋白質是什麼?為什麼都說要吃夠?

蛋白質是由胺基酸(Amino acids)組成的長鏈分子。人體有 20 種胺基酸,其中有 9 種「必需胺基酸」無法自行合成,必須從食物中攝取,蛋白質是構成身體組織、肌肉、酵素、荷爾蒙與免疫細胞的重要原料,幾乎人體的每個部分都離不開它。

與碳水化合物與脂肪不同,蛋白質無法在體內儲存,因此每天都需要從飲食中補充,才能維持正常的身體運作與修復機能。

攝取足夠蛋白質:

1.維持肌肉量與代謝率

→ 對預防肌少症、減脂時避免肌肉流失非常重要。

2.修復與生成組織

→ 包括運動後肌肉修復、皮膚組織修復、傷口癒合。

3.維持免疫功能

→ 抗體與免疫細胞多由蛋白質構成。

4.增加飽足感、幫助控制體重

→ 蛋白質的食物產熱效應(TEF)較高,能量消耗也較多。

5.生成酵素與荷爾蒙

→ 例如胰島素、甲狀腺素等都屬於蛋白質或其衍生物。

不只是健身的人需要蛋白質,像是:

- 上班族:高壓用腦、長時間疲勞,神經與肌肉的修復都需要蛋白質參與

- 女性族群:幫助維持免疫力、皮膚緊緻與荷爾蒙平衡。

- 中高齡者:預防肌肉流失、延緩肌少症。

- 術後恢復/孕期族群:支持細胞修復與新組織生成,更需要蛋白質打底。

所以,「吃足蛋白質」絕對不是健身族的專利,而是每個人每天都需要的營養素之一。

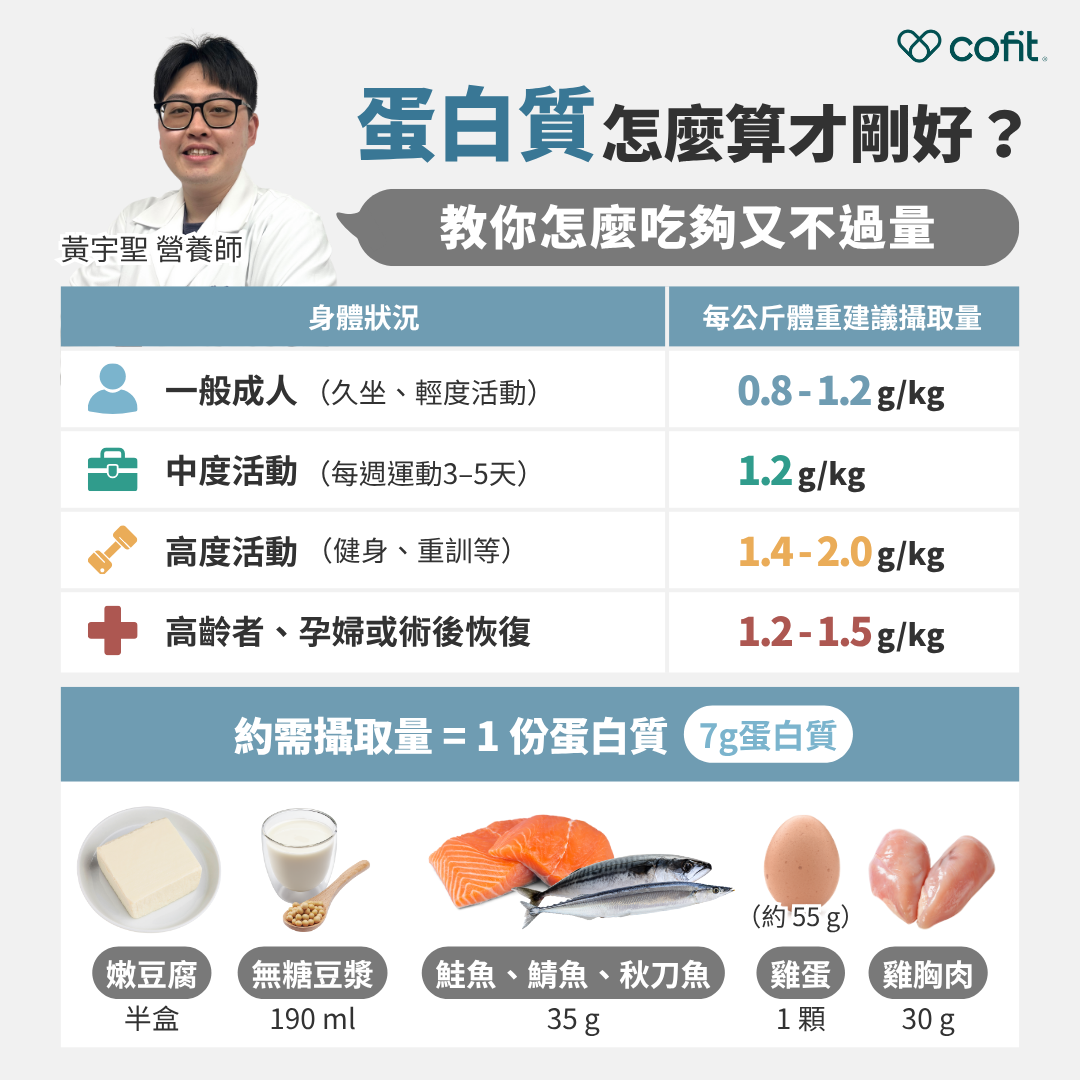

二、我每天需要吃多少蛋白質才夠?

每個人需要的蛋白質量,其實不完全一樣,會依照你的體重、活動量、年齡與身體狀況而有所不同。

營養師提供一個簡單的換算方式:

👉 以「每公斤體重 × 建議攝取量(g)」來計算每天蛋白質需求。

以一位 60 公斤的女性 為例:

若她有一般活動量,建議蛋白質攝取為:

👉 60 × 0.8 = 48 克蛋白質/天

如果是有在重訓,則可能需要達到:

👉 60 × 1.6(取中間值)= 96 克蛋白質/天

其實只要三餐均衡、適當攝取「豆、魚、蛋、肉、奶」等食材,大部分人是可以透過天然食物吃足蛋白質達到每日所需,不見得要特別依賴蛋白粉。

三、吃太多蛋白質會怎樣?小心「過量的副作用」

很多人以為蛋白質多多益善,其實不然。

蛋白質吃太多,反而可能造成以下問題:

1.增加腎臟負擔:

有研究指出多餘的蛋白質代謝後會產生含氮廢物需經由腎臟排出,長期高蛋白飲食會使腎絲球過濾率(GFR)升高,增加代謝負擔,若本身有腎功能問題,更需謹慎。

2.轉化為脂肪儲存:

當蛋白質超過身體所需,並不會變成肌肉,可能轉換成過剩的能量、甚至轉化為糖和脂肪的形式囤積。

3.營養不均衡、便祕:

高蛋白低碳水飲食若忽略蔬菜、水果與全穀,易造成纖維不足、腸道菌相失衡、導致便祕。

4.鈣流失(爭議中):

因為研究數據不多,研究有提到過多含硫胺基酸(來自動物蛋白)會產生酸性負荷,若蔬果攝取不足,身體會動用骨鈣鹽來中和酸。高蛋白飲食可能增加尿中鈣排出,對骨骼健康造成潛在風險,但需更多研究去佐證。

🔎 營養師提醒:

除非你是重訓、增肌族群,否則一般人其實很難缺蛋白質,更常見的其實是「攝取過量」的問題!

四、蛋白質的「來源與品質」比「總量」更重要

蛋白質的攝取,不只要看「吃多少」,來源的選擇也同樣重要。日常飲食中可靈活搭配動物性與植物性蛋白質,各有其營養優勢:

- 動物性蛋白質:這類蛋白質含有所有必需胺基酸,且人體吸收率較高。常見來源包括雞肉、魚、雞蛋與低脂奶類等,是許多人主要的蛋白質來源,飽和脂肪較高(紅肉、乳製品)。

- 植物性蛋白質:相比之下,植物性蛋白質雖然某些品項缺少部分胺基酸,但脂肪含量較低,並富含膳食纖維與植化素。常見食物包括豆腐、豆漿、全穀類、堅果等,飽和脂肪低、纖維與抗氧化物高。

⚠ 不建議:

- 過度依賴紅肉、加工肉品(香腸、火腿)

- 單一攝取蛋白粉取代正餐(容易營養不均)

比起一昧追求高蛋白攝取量,營養師更建議:

👉 動物性與植物性蛋白質搭配攝取,營養更全面、對身體也更友善。

「總量達標 + 來源多元」— 以豆類、魚、蛋、海鮮、雞、適量紅肉取代加工肉

特別是對於飲食不均、偏食或長期外食者,更應重視蛋白質的「品質與多樣性」。

五、營養師這樣建議:吃得夠,也吃得剛剛好

蛋白質攝取並不是越多越好,營養師建議你:

- 每餐都補充蛋白質:與其一餐大量攝取,不如三餐平均分配,能提高身體利用率,幫助肌肉維持與修復。

- 三餐均衡+運動搭配:蛋白質需要在「有需求」的狀態下才會發揮效果,例如運動後修復、體重控制期保留肌肉,否則吃再多也只是被當成脂肪儲存下來。

- 以食物為主,補充品為輔:日常仍應以天然食物為主(如魚、蛋、豆製品),但對於忙碌、外食頻繁、或有運動習慣的人來說,蛋白粉等補充品能幫助穩定攝取、補足不足。選擇成分單純、蛋白質來源清楚的產品更安心。

若有特殊健康狀況(如腎功能異常),建議由營養師評估後再使用補充品。

🧾 結語:了解自己的需求,才能吃得聰明

蛋白質對身體確實重要,但「吃得剛好」才是真正的健康之道。

別被「高蛋白風潮」牽著走,也不必一味追求「一天吃 100 克才夠」要依照每個人體重、活動量、年齡與身體狀況去攝取。

營養師提醒:最關鍵的是回到你自己的生活型態與需求:

✔ 是否有運動習慣?

✔ 三餐是否均衡?

✔ 是否容易外食、營養攝取不足?

試著從日常飲食中自然補充蛋白質,搭配適度運動與規律作息,才是能真正維持健康、持久有效的方式。

撰文者: 黃宇聖 營養師