長時間久站,腳底經常感到痠痛或緊繃嗎?這可能是足底肌群過度疲勞,甚至引發足底筋膜炎的前兆。其實,只要適當訓練腳底肌肉,不僅能舒緩不適,還能有效預防足底筋膜炎找上門。本文將帶你了解為什麼久站族特別需要加強腳底訓練,以及有哪些簡單實用的訓練方法,讓你站得更久、更健康!

足底肌肉與構造

足底看似平坦,實則由多條肌肉與足弓構成一個精密的支撐系統:

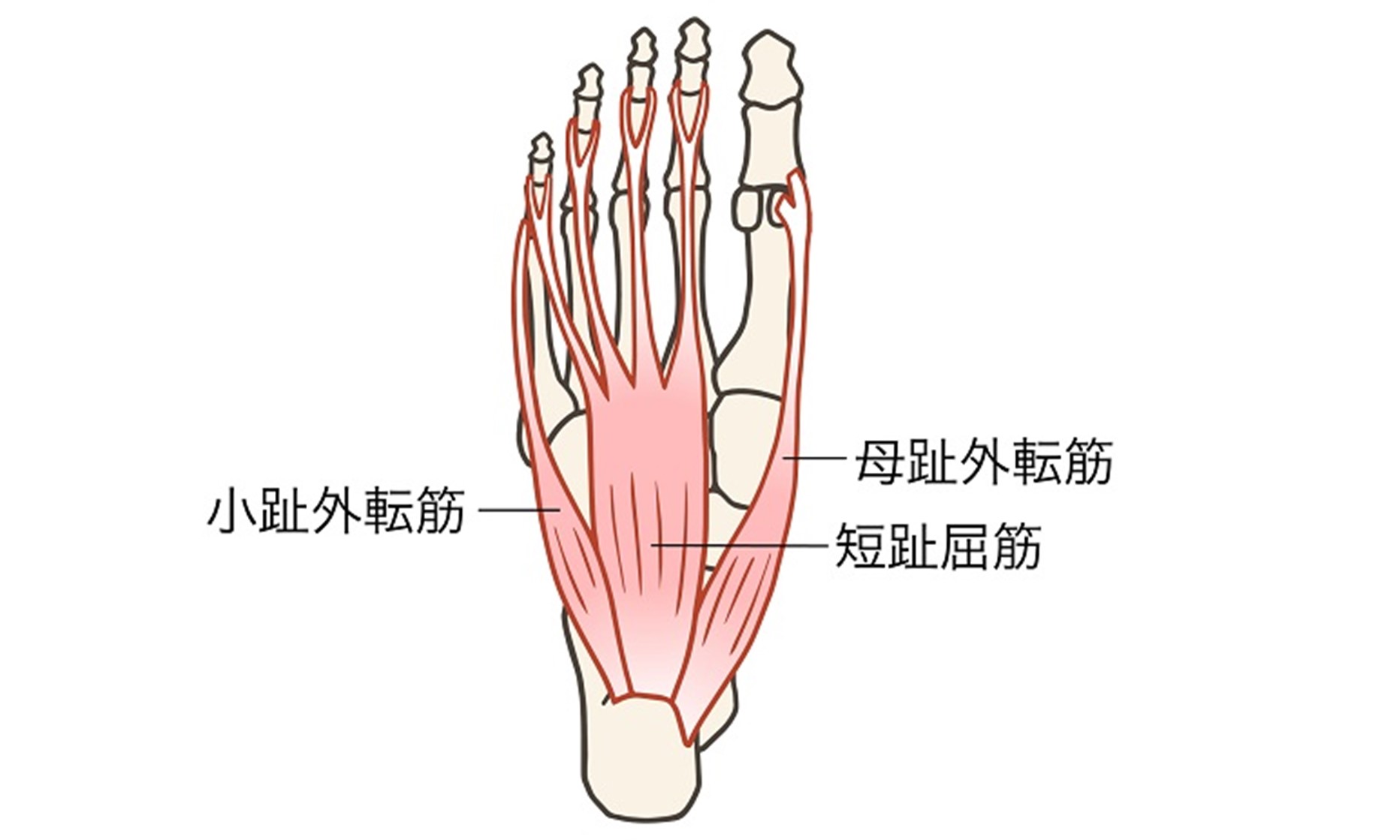

足底肌群(共10條肌肉)

統稱為「足底肌群」,負責支撐足部結構與吸收衝擊,包括:

- 短母趾屈肌

- 短小趾屈肌

- 母趾外展肌

- 小趾外展肌

- 足底方形肌

- 蚓狀肌(及其他輔助肌群)

足底的三大足弓結構

支撐足部的關鍵,還有三大足弓結構:

- 外側縱弓(連結腳掌外側)

- 內側縱弓(也就是常說的足弓或土踏まず)

- 橫弓(連結大拇趾與小趾根部)

這些足弓由足底肌群與小腿肌肉如後脛骨肌、腓骨長肌等共同維持,具有吸震與支撐全身重量的作用。然而,現代人久坐久站,足底肌肉常被忽略訓練,導致足弓塌陷、足部疲勞甚至引發足底筋膜炎。

鍛鍊足底的好處

別小看腳底這一小塊面積,它其實肩負著支撐全身、穩定動作與發力的多重任務。透過簡單的足底肌肉訓練,不僅能改善日常走路與站立的舒適度,還能為運動表現與受傷預防打下基礎。

預防扁平足

扁平足是指足弓塌陷、足底幾乎完全貼地的狀態,會讓腳底的緩衝能力變差,容易出現腳痠、腳痛、甚至長時間的疲勞累積。

當足底肌群無力、長期站立或走路姿勢不良時,足弓會逐漸失去支撐力。透過針對性的肌力訓練,可以幫助足弓維持正常高度,減少扁平足的發生,讓站久、走遠也不容易累。

提升力量與運動表現

- 足足底是身體發力的第一站,所有動作幾乎都從腳底開始。

- 有力的足底肌群可以把地面的反作用力更完整地傳遞到腿部與核心,讓你跳得更高、跑得更快、動作更靈活。

- 相反地,足底若僵硬或無力,就像基礎不穩的房子,再強的核心與四肢肌力也會打折扣。

- 對於運動員、舞者、甚至常走路的通勤族來說,足底訓練都有加分效果。

降低運動傷害風險

弱化的足底肌肉會讓足弓結構不穩,影響整個下肢的平衡與對地面反應力。這會讓你在轉身、煞車、變換方向時容易失去穩定,增加腳踝扭傷、膝蓋負擔過重等風險。

強化足底不僅能穩定雙腳,也能減輕膝關節與髖關節的壓力。特別是需要長時間久站、走動或做細膩動作的族群,訓練足底肌群是避免職業傷害的重要關鍵。

足底肌群訓練動作

想要強化足底肌肉、預防足弓塌陷或足底筋膜炎,從簡單的徒手訓練開始最有效。以下三個動作不需器材,在家就能輕鬆完成,適合久站族、運動族或有足底疲勞困擾的人練習。

1.小腿抬舉(Calf Raise)

這是訓練小腿肌群的基本動作,但只要搭配正確意識,也能刺激到足底肌肉。

動作步驟:

- 雙腳與肩同寬站立,建議手扶牆面以維持平衡。

- 緩慢踮起腳尖,盡量抬高至極限位置,停留1秒。

- 緩慢回到原位,重複10次為一組,建議做5組。

過程中注意腳趾要有意識地「抓地」,加強足底刺激。建議動作放慢、專注控制,可以讓足底與小腿同時獲得鍛鍊效果。

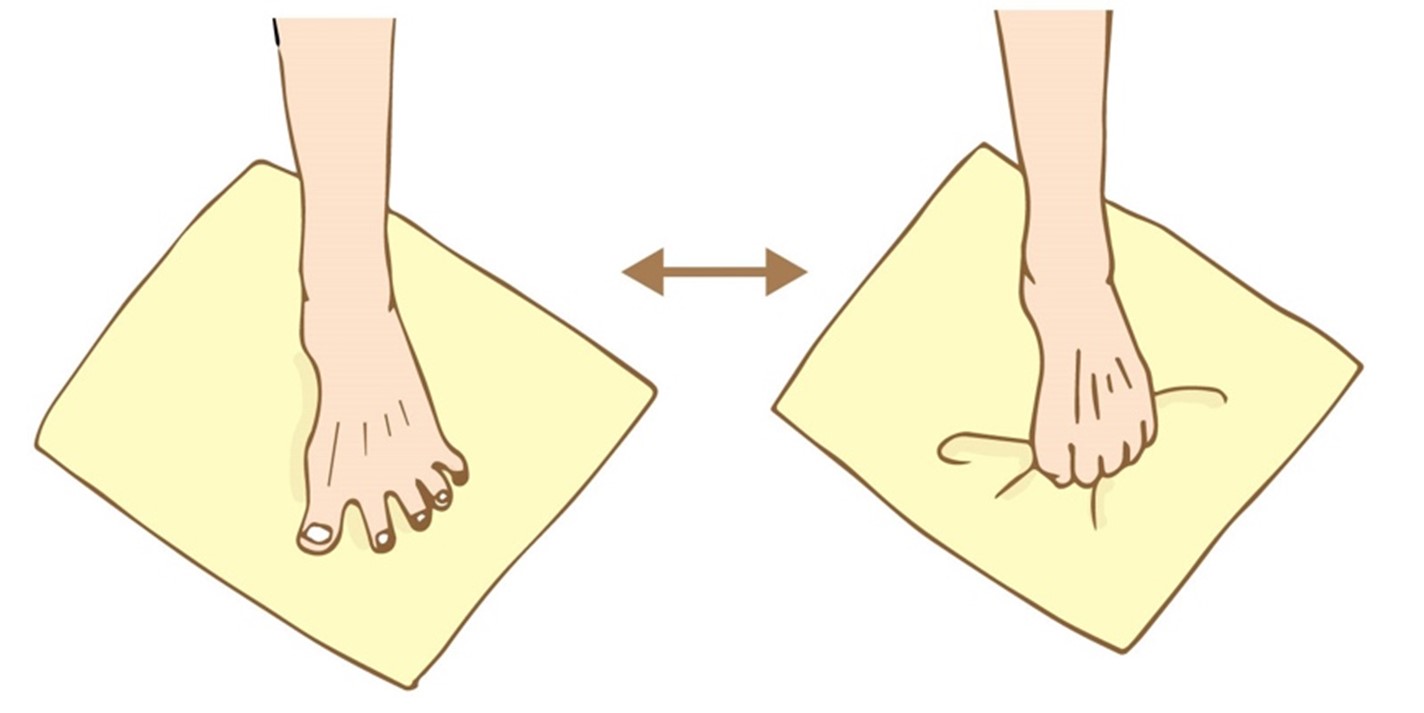

2.毛巾抓握訓練(Towel Gather)

這是一個經典的足底肌肉訓練動作,能強化足弓與腳趾的靈活度。

動作步驟:

- 在地板上攤開一條毛巾,雙腳赤腳踩在毛巾邊緣。

- 用腳趾抓握毛巾,像手指一樣一點一點地把毛巾往自己方向拉近。

- 拉到極限後再重新鋪平毛巾,重複數次。

初學者可能抓不動沒關係,持續練習即可改善。若動作已熟練,可在毛巾上放置小物(如空寶特瓶)增加阻力。此動作特別

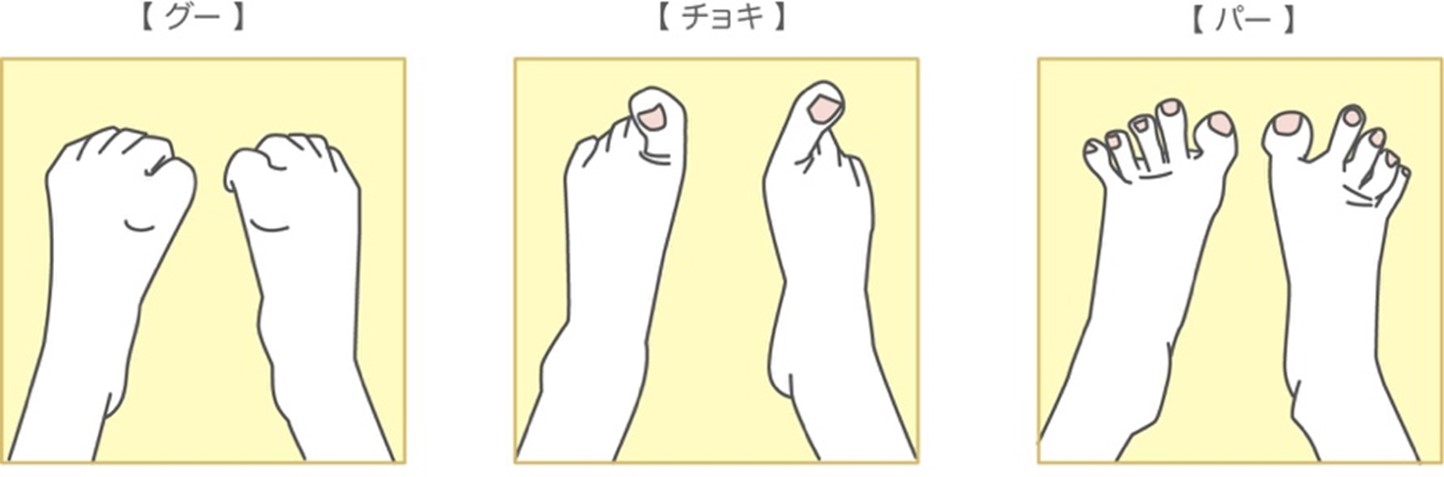

3.足趾開合訓練(腳趾控制運動)

這個動作看似簡單,卻非常實用,能增強腳趾間的控制力與靈活度。

動作步驟:

- 坐姿或站姿皆可,將腳趾盡量向左右張開,並保持10秒。

- 接著把腳趾彎曲收緊,像握拳般夾緊腳趾縫,同樣維持10秒。

- 一次開合為1組,建議做3組。

若腳趾不易分開,可以使用足趾訓練器(例如足趾隔墊或海綿環)輔助進行。

訓練建議與結語

這三個動作可依體能狀況調整次數與組數,建議搭配每天固定時間練習,幫助足底肌群恢復彈性與支撐力。

腳底是支撐我們全身重量、連結動作穩定的關鍵部位,卻常常被忽略照顧。特別是長時間久站、常感腳底疲勞的人,更應該重視足底肌肉的訓練。

透過簡單的日常動作訓練,如小腿抬舉、毛巾抓握、腳趾開合等,就能有效強化足底肌群、維持足弓彈性,進一步預防扁平足、提升運動表現,甚至降低受傷風險。

保護腳底,從今天開始一點一滴累積。每天花5分鐘練習,讓你的雙腳更有力、走得更久、站得更穩!

參考網站:https://melos.media/wellness/40476/2/、freepik